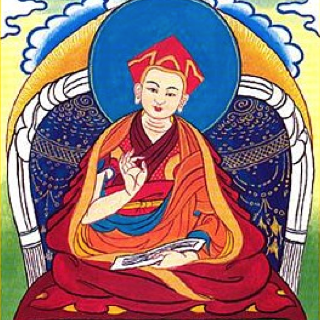

Dzogchen oder: Wie man die innerste Natur des Geistes erfährt

In der buddhistischen Tradition Tibets spricht man von einer großen Vollkommenheit, in der alle spirituellen Wege gipfeln. In dieser höchsten Form meditativer Besinnung, wird die innerste Beschaffenheit des Geistes erkannt, als das was den Menschen…